Con l’ingresso in vigore dell’Accessibility Act e l’evoluzione normativa in materia di digitalizzazione, anche in Italia cresce l’attenzione verso l’accessibilità dei siti web e degli altri asset digitali. Ne ha parlato l’avvocato Alessandro Vercellotti, fondatore di Legal for Digital e noto online come “l’Avvocato del Digitale”, in una conversazione con Ilario Gobbi, nella quale ha illustrato il quadro normativo, gli obblighi concreti per le aziende e le implicazioni pratiche e strategiche del tema accessibilità.

Leggi tutto: Cosa prevede l’Accessibility Act per i siti web e come mettersi in regolaQuali sono le difficoltà nell’adeguarsi all’Accessibily Act?

Uno dei principali ostacoli che le aziende incontrano in tema di accessibilità è la scarsa consapevolezza normativa. Spesso le imprese non sono a conoscenza dell’entrata in vigore di nuove direttive, che non di rado derivano da decisioni europee risalenti anche a due o tre anni prima, e recepite tardivamente a livello nazionale. Il secondo ostacolo riguarda la pianificazione: molte aziende programmano i budget legali solo in fase avanzata dell’anno, o non li prevedono affatto, soprattutto in fase di startup.

Il tema legale, tuttavia, non è solo questione di conformità per evitare sanzioni, ma può trasformarsi in un asset strategico. Ad esempio, una corretta gestione dei consensi e dei dati personali può migliorare significativamente le performance di raccolta dati e lead generation. Questo vale anche per la corretta implementazione di banner cookie: piccoli aggiustamenti nella posizione dei pulsanti possono portare fino al 20% in più di raccolta dati nei siti ad alto traffico, traducendosi in vantaggi concreti per il marketing e le vendite.

Il percorso normativo verso l’Accessibility Act

L’Italia si distingue a livello europeo per aver introdotto precocemente una regolamentazione sull’accessibilità, già nel 2004 con la cosiddetta “Legge Stanca”, pensata inizialmente per la pubblica amministrazione. Gli Stati Uniti da anni investono sull’accessibilità digitale, e l’Europa ha dato una svolta strutturale con il recente Accessibility Act, una normativa con applicazione estesa a tutti gli Stati membri e anche a soggetti extraeuropei che offrono beni e servizi all’interno dell’Unione.

Dal 2024 la normativa è pienamente attiva per le pubbliche amministrazioni, ed entro settembre dello stesso anno ha coinvolto le grandi aziende (oltre 500 milioni di fatturato). Dal 28 giugno 2025 sarà estesa anche alla maggior parte delle piccole e medie imprese che superano almeno uno dei seguenti parametri: 2 milioni di euro di fatturato annuo o 10 dipendenti (inclusi part-time, apprendisti, stagisti). L’obbligo coinvolge quindi una platea molto ampia di realtà imprenditoriali.

La ratio della normativa non è solo giuridica, ma anche profondamente etica: rendere accessibili i contenuti digitali a una fetta importante della popolazione con disabilità, che in Europa rappresenta quasi il 20% degli utenti. Si tratta anche di un’opportunità per allargare il proprio bacino di utenza, migliorare la comunicazione e trasmettere trasparenza, grazie all’introduzione delle dichiarazioni di accessibilità.

L’Accessibility Act è stato recepito in Italia tramite decreto legislativo, senza particolari modifiche rispetto alla versione comunitaria. In altri Stati europei sono presenti alcune variazioni minori, simili a quanto avvenuto con il GDPR. Tuttavia, le differenze non sono sostanziali, poiché la coerenza tra le normative nazionali è fondamentale per garantire un mercato digitale uniforme e facilmente gestibile da parte delle aziende europee.

Quali obblighi comporta l’Accessibility Act per le aziende italiane?

Il cuore dell’obbligo consiste nel rendere accessibili gli asset digitali, intesi come siti web, e-commerce, applicazioni mobili, web app e altri strumenti informatici aziendali. La normativa prevede una finestra temporale che si estende fino al 2030 per completare gli adeguamenti, ma introduce da subito un obbligo documentale: tutte le aziende coinvolte devono pubblicare una dichiarazione di accessibilità, simile per struttura ai documenti di privacy policy o condizioni di vendita, da collocare ad esempio nel footer del sito.

La dichiarazione deve indicare lo stato di accessibilità del sito o dell’app, specificare eventuali barriere residue e segnalare l’intenzione dell’azienda di provvedere all’adeguamento entro i termini di legge, soprattutto se l’asset è stato realizzato prima del 28 giugno 2025. Se invece vengono effettuati restyling o modifiche significative dopo tale data, l’obbligo di accessibilità diventa immediato e non si applica più il termine di cinque anni.

Chi deve valutare l’accessibilità di un sito?

La valutazione dell’accessibilità non può essere affidata a una sola figura. È fondamentale la sinergia tra consulenti legali ed esperti tecnici (webmaster, sviluppatori, UX designer). Il legale fornisce supporto nella redazione della dichiarazione e nell’analisi normativa, mentre il tecnico effettua l’audit pratico del sito, verifica l’usabilità, la compatibilità con screen reader, la struttura del codice, la presenza di alternative testuali e di tutte le componenti richieste dalle linee guida WCAG.

Perché questa collaborazione sia efficace, è necessario che entrambe le figure abbiano una conoscenza di base anche delle competenze dell’altro: il consulente legale deve sapere, ad esempio, che piattaforme diverse (come WordPress o Shopify) hanno limiti e vincoli differenti, mentre il tecnico deve conoscere le implicazioni legali delle scelte progettuali.

La dichiarazione di accessibilità, infatti, non è un documento formale fine a sé stesso: deve rispecchiare lo stato reale del sito e tener conto dell’intero flusso di interazione con l’utente, dalla consultazione delle informazioni fino all’invio dei dati attraverso moduli di contatto e altri strumenti. Perché ciò sia possibile, è necessario che il legale comprenda almeno a livello essenziale le dinamiche delle piattaforme digitali, dei plugin utilizzati e del modo in cui i dati vengono memorizzati e gestiti nei database.

Una conoscenza tecnica minima, come saper accedere al back-end di un CMS come WordPress o interpretare il funzionamento di un plugin, consente al legale di dialogare efficacemente con gli sviluppatori. Senza questa interazione, il rischio è quello di creare una filiera disfunzionale dove il legale si limita a riportare passivamente ciò che gli viene detto dal tecnico, senza contribuire attivamente al processo decisionale.

l’intelligenza artificiale come supporto all’interdisciplinarietà

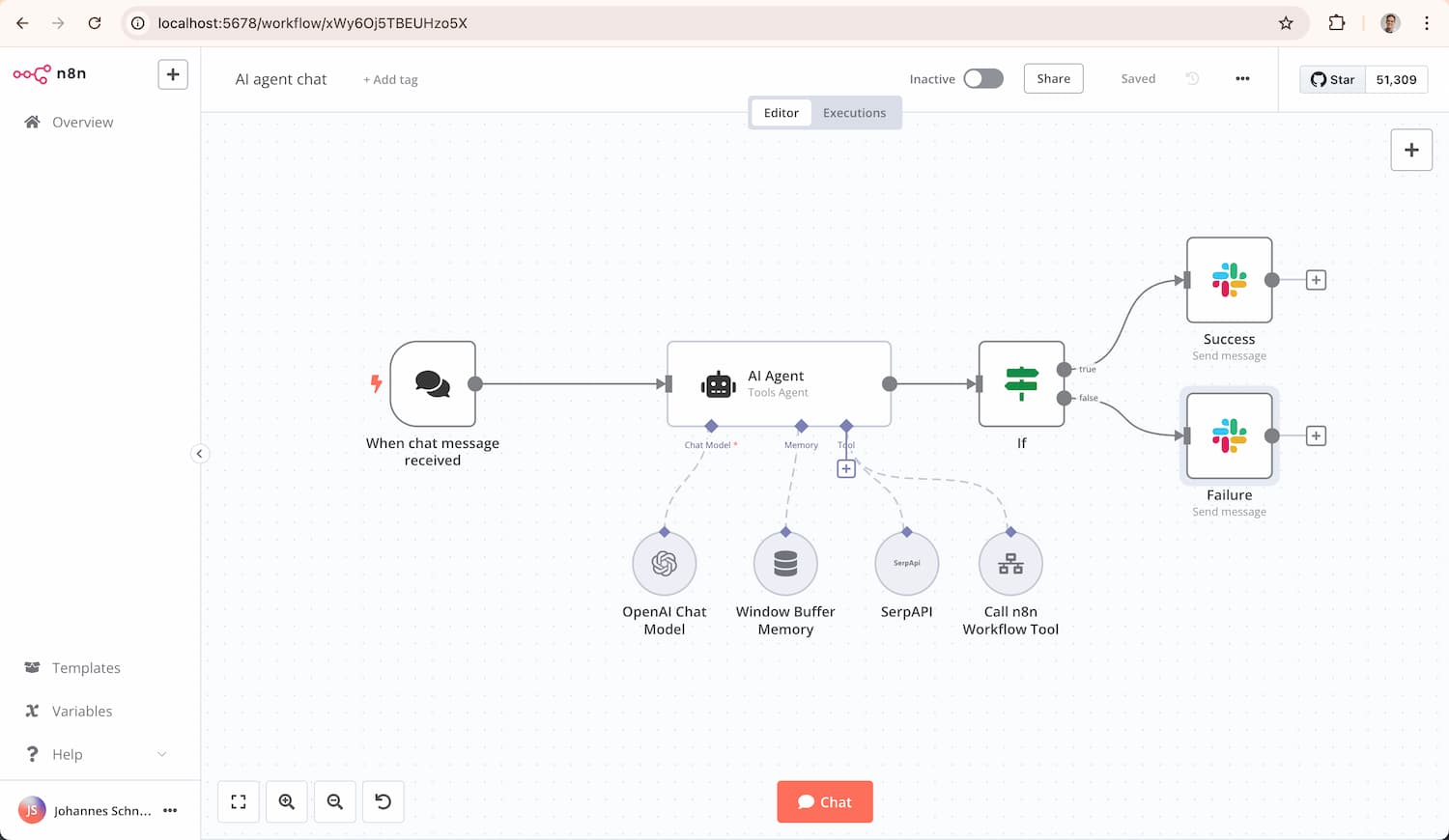

L’intelligenza artificiale, sebbene ancora poco sfruttata in ambito legale, rappresenta uno strumento promettente per colmare il divario informativo tra mondo giuridico e mondo tecnico. Interrogare un sistema AI su documentazione tecnica, basi di sviluppo, modalità di cancellazione dei dati su richiesta o configurazioni dei plugin, può offrire supporto concreto nella comprensione dei meccanismi digitali.

L’obiettivo non è solo adempiere formalmente alla normativa, ma raggiungere una conformità che non comprometta le performance del sito. Un sito perfettamente conforme ma incapace di generare lead, infatti, non risponde pienamente alle esigenze dell’azienda cliente. Il lavoro congiunto tra consulenti legali e tecnici consente invece di bilanciare accessibilità e funzionalità strategica.

Limiti tra necessità aziendali e vincoli normativi

Un dilemma ricorrente per molte aziende riguarda il desiderio di raccogliere più informazioni possibili da parte degli utenti, contrastato dai vincoli legali che impongono limiti alla tracciabilità e alla conservazione dei dati. La normativa stabilisce chiaramente che non tutto può essere registrato, ed è fondamentale che chi gestisce un sito abbia consapevolezza del flusso effettivo di interazioni e dei vincoli che ne regolano la gestione.

Standard tecnici di riferimento: WCAG e livelli di conformità

L’adeguamento alla normativa sull’accessibilità passa dall’adozione delle linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), sviluppate dal W3C. Al momento, il livello richiesto è il WCAG 2.1 AA. Esistono tre livelli di conformità: A, AA e AAA. Il livello A è considerato base e non sufficiente ai fini dell’Accessibility Act. Il livello AA rappresenta il requisito normativo minimo per conformarsi. Il livello AAA è il punto di massima accessibilità, riservato a soggetti con disabilità multiple o gravi. Raggiungere tale livello, tuttavia, è considerato ancora oggi irrealizzabile per la maggior parte delle aziende.

Il livello AA, invece, implica l’implementazione di una serie di accorgimenti tecnici: testi alternativi per le immagini, possibilità di bloccare video in loop, dimensioni del font regolabili, contrasti cromatici adeguati. Tali elementi permettono l’utilizzo dei contenuti anche da parte di utenti con disabilità lievi o moderate.

Il ruolo dell’AGID e l’evoluzione normativa

In Italia, l’ente di riferimento per l’accessibilità è l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), che ha il compito di definire linee guida, pubblicare FAQ e, in futuro, anche provvedimenti interpretativi e sanzionatori. Come accaduto con il GDPR, dove le interpretazioni del Garante hanno contribuito a chiarire ed evolvere la normativa, anche l’AGID giocherà un ruolo fondamentale nell’orientare le prassi applicative in materia di accessibilità.

Parziale accessibilità e limiti tecnici oggettivi

In molti casi, gli asset digitali non riescono a raggiungere una piena accessibilità per motivi tecnici legati a strumenti terzi, come CRM, page builder o template, che presentano limiti strutturali. In questi casi, la dichiarazione di accessibilità può riportare una condizione di “accessibilità parziale”, purché giustificata da impedimenti tecnici reali e non da mancanza di volontà o investimenti. Per esempio, non è accettabile dichiarare come inaccessibili le immagini per assenza di descrizioni alternative, dal momento che l’inserimento dei tag alt è una modifica semplice, interamente sotto il controllo dell’azienda.

Accessibilità e identità visiva: quando il brand è un ostacolo

Un altro tema complesso riguarda il conflitto tra accessibilità e identità visiva. Alcuni brand utilizzano palette di colori che non rispettano i requisiti di contrasto necessari per utenti ipovedenti. Un esempio citato è quello di un brand con colori istituzionali nero e rosa shocking: due tonalità che, combinate, non garantiscono leggibilità. In questo caso, il compromesso è stato quello di conservare i colori nel logo e riorganizzare il sito usando tonalità neutre per i testi e gli sfondi, evitando accostamenti problematici. La conformità normativa può quindi coesistere con l’identità visiva, a patto che si operino scelte ponderate e collaborative.

Accessibilità per la pubblica amministrazione: responsabilità diretta e obblighi maggiori

Gli obblighi di accessibilità riguardano in modo specifico anche le pubbliche amministrazioni. In questi casi, la dichiarazione di accessibilità segue una procedura completamente diversa rispetto alle aziende private: deve essere redatta in un formato specifico, registrata e inviata all’AGID. La responsabilità dell’adeguamento grava sull’ente pubblico stesso, che spesso, tuttavia, mostra una scarsa reattività sul tema. Sono numerosi i siti istituzionali, anche di enti importanti, privi di qualsiasi riferimento all’accessibilità.

Il quadro che emerge è quello di una responsabilità piena, in capo all’amministrazione, che deve non solo predisporre le dichiarazioni ma anche garantire l’adeguamento tecnico dei propri asset digitali. La carenza di conformità da parte di enti pubblici non rappresenta solo una violazione formale, ma una disattenzione nei confronti di una parte consistente della cittadinanza.

Il rischio sanzionatorio e la documentazione a tutela dell’azienda

Una delle aree più sottovalutate in tema di accessibilità digitale è il rischio sanzionatorio derivante dalla mancata conformità. A differenza del GDPR, in cui le soglie sanzionatorie e gli obblighi sono ormai ben assimilati, l’ambito dell’accessibilità è ancora percepito come meno definito, ma in realtà presenta già un impianto normativo sanzionatorio preciso. Per le imprese italiane, le sanzioni previste partono da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 40.000 euro. Per le grandi aziende con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, la sanzione può arrivare fino al 5% del fatturato annuo.

Oltre alla dimensione economica, è centrale il comportamento tenuto dall’azienda. Dimostrare di aver preso seriamente in carico il tema dell’accessibilità può incidere in modo rilevante sull’eventuale riduzione della sanzione. A differenza del GDPR, dove molti aspetti si risolvono in termini binari (consenso ottenuto correttamente o meno), l’accessibilità si presta a una maggiore gradazione. Un sito potrebbe non essere completamente accessibile, ma se l’azienda è in grado di dimostrare l’avvenuto svolgimento di un audit tecnico accurato, manuale e non solo automatizzato, accompagnato da una valutazione legale e una dichiarazione finale, il tutto documentato e conservato per almeno 5 anni, allora il rischio sanzionatorio può essere mitigato. Questo fascicolo di documentazione rappresenta un asset legale che protegge l’azienda anche in caso di contestazioni.

Molte aziende si interrogano su quale sia la loro responsabilità in relazione ai contenuti pubblicati su piattaforme di terzi, come Facebook, LinkedIn o Instagram. L’accessibilità tecnica di queste piattaforme non ricade sotto la responsabilità del brand, in quanto asset non sotto il diretto controllo. Tuttavia, i contenuti che l’azienda pubblica su questi spazi, anche se ospitati da piattaforme terze, restano sotto la sua responsabilità.

Un esempio ricorrente è quello delle grafiche impiegate nei caroselli sui social, dove interi testi vengono compressi dentro immagini, risultando illeggibili per gli screen reader e privi di alternativa testuale. Anche l’impiego scorretto dei colori, del contrasto o di elementi grafici privi di significato semantico è da valutare. Il principio è che la responsabilità si estende non all’infrastruttura della piattaforma, ma alla fruibilità dei contenuti pubblicati dal brand.

Diverso è il discorso per gli strumenti integrati direttamente nei siti web, come widget, plugin o software acquistati e utilizzati dal sito stesso. In questi casi la responsabilità ricade interamente sull’azienda, che deve assicurarsi della loro accessibilità. Sempre più imprese iniziano a richiedere ai propri fornitori di soluzioni digitali una documentazione che attesti il rispetto dei criteri di accessibilità.

Un esempio emblematico è rappresentato dai totem interattivi presenti nei punti vendita fisici, spesso dotati di interfacce web. Questi dispositivi, a tutti gli effetti, rientrano nell’ambito dell’accessibilità digitale. Se l’azienda che li impiega non si è premurata di verificare la loro conformità, potrebbe incorrere in responsabilità diretta qualora un utente con disabilità non fosse in grado di fruirne correttamente. Questo vale anche se il totem è stato fornito da terzi: il soggetto che lo utilizza resta responsabile nei confronti degli utenti.

Contenuti trascurati: pdf, cataloghi e app

Una delle aree più critiche riguarda i documenti scaricabili dai siti, come cataloghi in PDF, whitepaper o lead magnet, che spesso vengono ignorati nei processi di audit. Gli strumenti automatizzati di scansione non sono in grado di rilevare o analizzare questi file, e non di rado la loro creazione è affidata a soggetti diversi rispetto a chi ha sviluppato il sito. Ne consegue che molti PDF risultano totalmente inaccessibili, pur essendo una parte integrante dell’esperienza digitale. L’accessibilità di questi documenti, compresi quelli destinati a un’utenza B2B, non può essere trascurata, dal momento che la normativa si applica universalmente a tutti gli utenti, senza distinzione tra consumatori e professionisti.

Anche le app mobile rappresentano una sfida complessa. I controlli da eseguire su un’app sono più articolati rispetto a quelli per un sito web e ogni modifica deve essere sottoposta nuovamente agli store digitali per l’approvazione. Questo comporta tempi più lunghi e un maggior impatto in termini economici e organizzativi. Nonostante ciò, i problemi riscontrati sono spesso ricorrenti e riguardano principalmente un set limitato di elementi: la presenza di descrizioni alternative per le immagini, l’adeguato contrasto cromatico, la coerenza semantica della struttura. Una volta che questi aspetti entreranno nel bagaglio tecnico di designer e sviluppatori, si potrà auspicare un miglioramento diffuso nella qualità dell’accessibilità dei prodotti digitali.

La distribuzione delle responsabilità tra fornitore e committente

L’introduzione dell’Accessibility Act porta con sé anche una ridefinizione dei ruoli tra chi sviluppa e chi commissiona un sito web. Da un lato, lo sviluppatore ha la possibilità di implementare strumenti che migliorano sensibilmente la fruibilità del sito, senza garantire da solo il pieno rispetto della normativa. Dall’altro, il committente, ovvero l’azienda, deve farsi carico della dichiarazione ufficiale di accessibilità, della valutazione legale e dell’interlocuzione con l’AgID. Viene pertanto consigliato di distinguere chiaramente, nei contratti, la prestazione tecnica dall’assunzione di responsabilità legale, includendo specifiche clausole di esonero a favore del fornitore.

I controlli dell’Agid: modalità e tempistiche

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è l’ente responsabile del controllo della conformità dei siti web all’accessibilità. Non sono previsti periodi di “tolleranza” o fasi transitorie: i controlli sono già attivi. L’attività di verifica si articola in due fasi. La prima è automatizzata e serve a individuare eventuali non conformità tramite strumenti di scansione. La seconda, necessaria per ridurre i falsi positivi, prevede un’analisi manuale. Il controllo può avvenire per campione o a seguito di una segnalazione da parte di un utente con disabilità.

Nel caso in cui un utente incontri un ostacolo nell’accesso a contenuti o funzionalità di un sito, deve fare riferimento alla dichiarazione di accessibilità pubblicata sul sito stesso, dove troverà un indirizzo email dedicato alle segnalazioni. È fondamentale rispettare la tempistica prevista: l’utente può rivolgersi all’AgID solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla segnalazione all’azienda, e solo se questa non ha fornito una risposta soddisfacente. In caso contrario, l’AgID rimanderà il segnalante alla controparte, esattamente come avviene con il Garante per la Privacy nel caso di richieste anticipate. L’azienda ha dunque margine di intervento anche in caso di errore, purché attivi tempestivamente un processo di correzione e risposta.

Strumenti, falsi miti e strategie per un sito web accessibile

Nel corso dell’intervento, Alessandro Vercellotti chiarisce che, sebbene l’accessibilità debba essere pianificata e implementata preventivamente, esiste la possibilità di mettervi mano anche in corso d’opera. Tuttavia, la segnalazione di un utente non può essere considerata un’alternativa alla conformità preventiva. Agire solo a seguito di una contestazione sarebbe una scorciatoia ingiustificabile: è responsabilità del titolare del sito occuparsi proattivamente del rispetto della normativa.

Un altro tema centrale riguarda la disinformazione che circola sull’argomento. L’Avvocato del Digitale denuncia la diffusione di false credenze e soluzioni semplificate, in particolare quelle legate ai cosiddetti widget overlay, strumenti che vengono pubblicizzati come in grado di rendere un sito conforme semplicemente integrandoli nell’interfaccia. Sebbene questi elementi possano migliorare l’esperienza dell’utente e aggiungere funzionalità come la regolazione dei colori o la lettura vocale, essi non modificano la struttura o il codice sorgente del sito. Non possono quindi essere considerati strumenti di compliance. Il Digital Accessibility Act richiede che l’accessibilità sia garantita “by default”, ovvero che il sito sia nativamente accessibile, senza affidarsi a soluzioni esterne e temporanee. Un widget può migliorare l’usabilità, ma non esonera dall’obbligo di avere un sito conforme e dotato di una regolare dichiarazione di accessibilità.

Tra i fraintendimenti più diffusi, Vercellotti segnala anche l’errata convinzione che le norme valgano solo per gli e-commerce. Si tratta di una semplificazione errata. Ogni sito che consente l’interazione con l’utente, anche semplicemente attraverso un modulo di contatto o un sistema di commenti su un blog, è soggetto all’obbligo di accessibilità. Un form di contatto non accessibile rappresenta un ostacolo diretto alla comunicazione tra utente e azienda. Solo i siti vetrina totalmente passivi, privi di interazioni, area riservata, moduli, e-commerce o contenuti scaricabili, sono potenzialmente esclusi dagli obblighi, ma si tratta di una minoranza ormai residuale.

Un ulteriore equivoco diffuso è quello della “dichiarazione di intenti”. Alcuni siti, anche di aziende strutturate, pubblicano dichiarazioni in cui espongono il loro impegno futuro a diventare accessibili. Ma tale formula, che può sembrare un gesto di trasparenza o buona volontà, non ha alcun valore legale: ciò che la normativa impone è una vera e propria dichiarazione di accessibilità, formalmente redatta, con parametri tecnici ben precisi.

Strumenti per la verifica dell’accessibilità

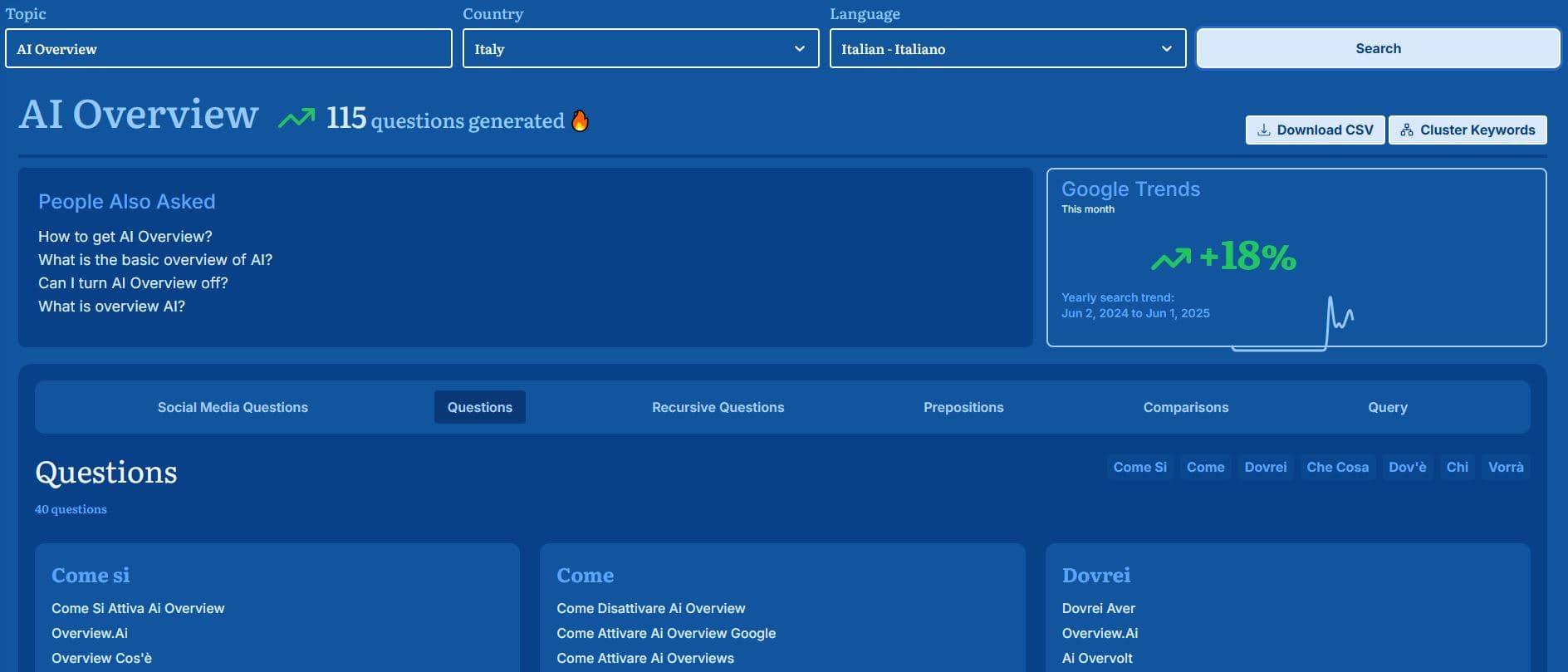

Chi gestisce un sito e desidera verificare la propria posizione rispetto alla normativa può ricorrere a strumenti di autovalutazione. Esistono numerosi tool automatici che consentono di effettuare un’analisi preliminare del grado di accessibilità. Questi strumenti non sono infallibili, ma rappresentano una prima forma di scrematura. La loro utilità si manifesta soprattutto nel fornire un’indicazione di massima: possono far emergere rapidamente criticità evidenti o, al contrario, rassicurare sulla bontà dell’impianto generale.

È importante però non farsi fuorviare dai numeri: lo stesso sito può ottenere risultati molto differenti da tool diversi, ad esempio un punteggio del 92% in uno strumento e del 74% in un altro, pur facendo riferimento alla stessa normativa. Questo accade perché si tratta di analisi automatizzate, ciascuna delle quali interpreta ed esegue i controlli in modo differente. Le percentuali devono quindi essere considerate indicazioni di orientamento, non certificazioni ufficiali.

Una buona prassi consiste nell’usare il risultato di questi tool come punto di partenza per decidere se investire in un aggiornamento o piuttosto in un rifacimento del sito. In alcuni casi, intervenire con modifiche parziali non è efficace né economicamente vantaggioso; rifare il sito può rivelarsi una scelta strategicamente più sostenibile, specialmente se si tiene conto della necessità di ottenere performance elevate, accessibilità inclusiva e compatibilità normativa.

La normativa è stabile o soggetta a evoluzione?

La normativa sull’accessibilità digitale non è statica. Le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sono in costante aggiornamento: si è passati dalla versione 2.1 alla 2.2, e la 2.3 è già in sviluppo. Le modifiche sono incrementali e non stravolgono il quadro esistente, ma è opportuno tenerle d’occhio perché comportano aggiustamenti e perfezionamenti nelle modalità di applicazione. In caso di modifiche rilevanti, sarà necessario aggiornare anche la dichiarazione di accessibilità del sito, allineandola alle nuove specifiche.

Un sito sviluppato e reso accessibile nel 2026, per esempio, non richiederà modifiche fino al 23 settembre 2026, salvo che vengano apportate modifiche strutturali come l’aggiunta di nuove pagine, template o sezioni. In tal caso, anche queste nuove porzioni del sito dovranno essere rese accessibili e integrate nella dichiarazione aggiornata.

Vercellotti suggerisce una strategia tecnica e organizzativa utile anche per razionalizzare tempi e costi: suddividere gli asset digitali. Un sito istituzionale, che resta sostanzialmente statico, può essere reso accessibile una volta sola e lasciato invariato. Le landing page, invece, soggette a continui aggiornamenti per scopi promozionali o di A/B testing, possono essere isolate su sottodomini e aggiornate in modo indipendente. Questo consente di concentrare gli sforzi di adeguamento sugli asset dinamici, senza dover intervenire costantemente sull’intera struttura del sito principale.

Consigli pratici per i responsabili aziendali

Chi si occupa di gestire il sito aziendale dovrebbe iniziare da una mappatura completa di tutti i propri asset digitali: domini, sottodomini, portali paralleli, aree riservate, landing page, shop online. È molto frequente, sottolinea Vercellotti, che anche realtà strutturate non dispongano di un inventario aggiornato delle proprie proprietà web, situazione che impedisce di avere pieno controllo e di agire in modo strategico.

Il secondo passo è comprendere quali tra questi asset siano prioritari da rendere accessibili. L’analisi dovrebbe tenere conto del target di riferimento e del traffico ricevuto. Un sito che si rivolge a utenti potenzialmente affetti da disabilità – come nel caso di un’azienda che produce ausili per la mobilità – oppure un portale e-commerce con volumi di traffico elevati, devono essere considerati ad alta priorità, sia per ragioni etiche sia per ragioni di business: migliorare l’accessibilità significa aumentare la possibilità di vendere a più persone.

Infine, la collaborazione tra legale e sviluppatore è determinante. I due ruoli devono lavorare in sinergia, senza contrapposizioni. Un tecnico che ignora le prescrizioni legali o un legale che impone vincoli irrealistici possono compromettere la qualità e la performance del sito. L’obiettivo deve essere comune: ottenere un portale accessibile, legalmente conforme, tecnicamente funzionale e commercialmente efficace. L’accessibilità non è solo un adempimento normativo o un gesto etico, ma una leva concreta di performance aziendale.

Leave a Reply